Mise à jour 18 Mars 2025.

CONFÉRENCE MENSUELLE

De James LEQUEUX Astronome émérite de l’Observatoire de Paris

« LES EXOPLANÈTES, 30 ANS DE SURPRISES »

Organisée par la SAF

En présence du public et en vidéo (direct) sur canal YouTube SAF

Le Mercredi 12 Mars 2025 à 19H00

Photos : BZ et JPM, pour l'ambiance. (Les photos avec plus de résolution peuvent

m'être demandées directement)

Les photos des slides sont de la présentation de l'auteur. Voir les crédits des

autres photos si nécessaire

La présentation est disponible sur

ma liaison ftp ,

Rentrer le mot de passe, puis aller à CONFÉRENCES SAF ensuite SAISON 2024/2025 ;

Elle s’appelle : Exoplanètes Lequeux SAF.pdf

Ceux qui n'ont pas les mots de passe doivent aussi me

contacter avant..

La conférence disponible est en pdf.

La vidéo de la réunion est accessible à cet URL :

https://youtu.be/8OJW0bSxNUM?list=PL78ug7UrzPF1w8Tv32bQsZtE1Q5Tz7nBP

Tous les autres enregistrements des conférences mensuelles sont accessibles sur

la playlist

des conférences mensuelles d’Astronomie de notre chaine YouTube SAF.

Nous étions plus de 200 dans la salle et 100 à distance sur YouTube. Un beau

succès pour notre conférencier !

Notre amie Brigitte Zanda, du MNHN, est astrophysicienne et grande spécialiste

des météorites.

Elle est aussi membre de la SAF et c’est elle qui dirige cette conférence

aujourd’hui.

Photo : capture d’écran.

James Lequeux sort de Normal Sup, il a longtemps dirigé la station de Nançay,

puis l’Observatoire de Marseille.

Auteur de nombreux ouvrages il a aussi été le responsable de la revue Astronomy

& Astrophysics.

Il est astronome émérite à l’Observatoire de Paris.

Il vient d’écrie avec sa collègue Thérèse Encrenaz un ouvrage

sur les exoplanètes

dont le titre est le même que celui de sa présentation de ce soir.

James commence par un historique de la notion d’exoplanètes, depuis Épicure, G

Bruno, Fontenelle, jusqu’au début de l’époque moderne vers la fin du XXème

siècle pour arriver à la découverte fondamentale de M Mayor et D Queloz en 1995

avec 51 Peg.

Énorme surprise, c’était une grosse planète tournant très près de son étoile.

Découverte effectuée par la

méthode des vitesses radiales.

Mais c’est David Charbonneau qui découvre la première exoplanète par

la méthode du transit

en 1999.

On s’apercevra vite que c’est une méthode très puissante pour détecter un grand

nombre de ces planètes extra solaires.

Cela donnera naissance aux missions spatiales :

·

Corot Française et

·

Kepler

de la NASA très fructueuse.

Je reprends une explication précédente sur les deux méthodes initiales de

recherche d’exoplanètes :

Comment mettre en évidence une exoplanète ?

Il y a deux difficultés majeures :

· une très faible séparation angulaire

· un contraste de luminosité en revanche énorme.

La première méthode utilisée est celle

des vitesses radiales.

Étoiles

et planètes tournent autour de leur centre de masse commun, qui est légèrement

différent du centre de l'étoile, c'est à dire que l'étoile possède un petit

mouvement décentré autour de ce point.

Étoiles

et planètes tournent autour de leur centre de masse commun, qui est légèrement

différent du centre de l'étoile, c'est à dire que l'étoile possède un petit

mouvement décentré autour de ce point.

C'est ce mouvement (wobble en anglais), et ses variations de vitesse que l'on

essaie de détecter pour ainsi révéler la présence d'une (ou plusieurs) planètes

autour de cette étoile.

Ce mouvement est illustré sur l'animation gif ci-contre.

C'est ce que l'on appelle la mesure par la méthode des vitesses

radiales (Radial

Velocity en anglais)

Il est clair que l'étoile étant énormément plus massive que l'étoile, son

mouvement autour du centre de masse est très faible, par exemple, pour notre

Soleil, et en ne prenant en compte que Jupiter dans le système solaire, il

serait de l'ordre de 500 microsecondes d'arc, vu d'une distance de 10pc comme

expliqué dans cet article de l'Observatoire de Paris.

Le déplacement dû à une petite planète comme la Terre serait …………1000 fois plus

faible !!!

Hors de portée de nos instruments pour le moment.

De telles différences de vitesse ou de déplacement peuvent être détectés par

effet Doppler, que tout le monde connaît maintenant, c'est par exemple, le cas

de la voiture qui arrive de loin vous dépasse et s'éloigne de vous.

Quand on s'approche les longueurs d'onde diminuent (plus aiguë ou plus bleu) et

quand on s'éloigne, elles augmentent (plus grave ou plus rouge).

Ce déplacement en fréquence (shift en anglais) se détecte sur la lumière émise

par l'étoile autour de son orbite.

Un bel exemple de

déplacement des raies par la présence d'une exoplanète.

L’autre grande méthode : la

méthode du transit.

Voici

le principe : une planète (invisible depuis la Terre), passe devant son étoile

régulièrement ; l'éclat de l'étoile diminue légèrement.

Voici

le principe : une planète (invisible depuis la Terre), passe devant son étoile

régulièrement ; l'éclat de l'étoile diminue légèrement.

C'est cet affaiblissement de luminosité que l'on détecte pour affirmer la

présence de la planète.

Une animation du transit d'une planète devant son étoile.

C'est le même genre de phénomène que l'on a observé avec Vénus lors de son

passage devant le Soleil le 8 Juin 2004.

Mais il existe de nouvelles méthodes favorisées par l’évolution technique des

instruments comme :

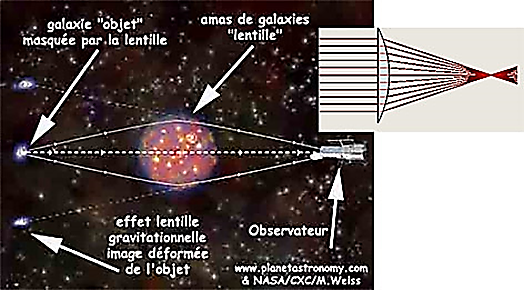

L’utilisation de

lentilles gravitationnelles.

Un rappel :

La Relativité d’Albert Einstein implique que toute masse courbe l’espace, et

plus la masse est forte, plus la courbure est grande.

Les rayons lumineux passant à proximité d’une telle masse sont déviés ; c’est ce

principe qui permit en 1919 de prouver sa théorie lors d’une éclipse. Dans ce

cas, en 1919, la masse mise en jeu (le Soleil) était relativement petite, les

déviations étaient faibles.

Mais que se passerait-il si un amas de galaxies proche remplaçait le Soleil et

qu’un objet très lointain, une autre galaxie beaucoup plus lointaine par

exemple, soit dans la ligne de visée ?

La masse interposée entre l'observateur et cette galaxie invisible

induit un effet de loupe

et fait apparaître ainsi des images (déformées) de cette galaxie mais dont la

luminosité est amplifiée, et est rendue ainsi visible.

L’effet décrit par Einstein est un effet de lentilles gravitationnelles

(gravitational lens en anglais).

Si l’effet de lentille gravitationnelle permet de détecter des objets très

lumineux, l’effet micro-lentille (micro lensing en anglais) permet d’étudier des

objets

beaucoup moins brillants.

Idéal pour des objets de notre Galaxie par exemple.

Dans cet effet, la masse de la « lentille » est faible ou très faible (étoile,

planète au lieu de galaxies, amas de galaxies).

Crédit : NASA, ESA, and K. Sahu (STScI)

Les étoiles tournent autour du centre galactique dans notre Voie Lactée, et il

peut arriver qu’une étoile ou une planète dans un système extra solaire, passe

devant une étoile lointaine, dans ce cas, il se produit une augmentation de

luminosité lorsque la « lentille » passe devant la source. De plus si la

lentille possède une planète, un

deuxième pic de luminosité

se produit indiquant sa présence.

C’est en 2004 que l’on découvre par cette méthode une exoplanète :

OGLE-2003-BLG-235Lb

Dernière méthode que l’on n’aurait pu imaginer il y dix ans :

l’imagerie directe !!!

En effet les instruments ayant fait de tels énormes progrès (notamment

l’optique adaptative

associée à un coronographe) que l’on peut envisager de VOIR directement des

exoplanètes pas trop éloignées.

Ce fut le cas de

béta Pictoris imagée

en 2003 et 2009.

Crédit ESO/VLT

Le retour de GAIA et de l’astrométrie.

En fait une des missions de Gaia était la découverte d’exoplanètes.

Gaia compare deux régions du ciel distantes de 106,5°.

Comme il balaye lentement tout le ciel, on a de proche en proche la position

relative de toutes les étoiles.

En recommençant on peut mesurer leur déplacement : mouvement propre et

variations périodiques de position dues à une éventuelle planète.

Elle pourrait découvrir quelques dizaines de milliers d’exoplanètes. Il faut

dépouiller les derniers résultats.

En conclusion de cette première partie, voici

le compte actuel des

planètes extra solaires détectées ?

Disponibles sur l’excellent site

https://exoplanet.eu/home/

de J Schneider de Strasbourg.

D’après

la slide du conférencier, à ce jour :

D’après

la slide du conférencier, à ce jour :

·

7417 exoplanètes,

·

1035 systèmes multiples

·

1266 par vélocimétrie,

·

4528 par transit, 313 comme lentille gravitationnelle, 202 par astrométrie,

·

1029 par imagerie

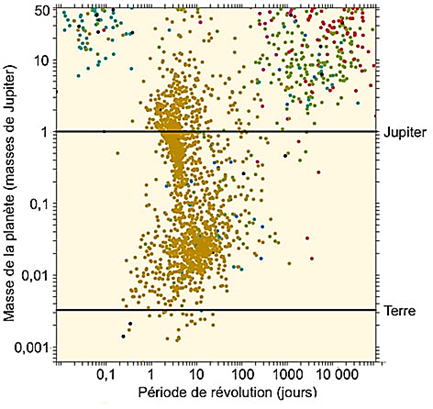

Couleurs : marron et bleu : transit ; vert : vitesse radiale ; orange : micro

lentille ; rouge : image directe ; violet : astrométrie.

Crédit : exoplanet.eu.

Les différentes catégories d’exoplanètes.

Il existe une incroyable variété de types d’exoplanètes et de systèmes

exoplanétaires.

Mais apparemment rien de comparable à ce jour à notre système solaire qui

apparait comme une exception.

On trouve principalement des Jupiters chauds ou des super Terres.

Mais peu ou pas de planètes de la taille de la Terre.

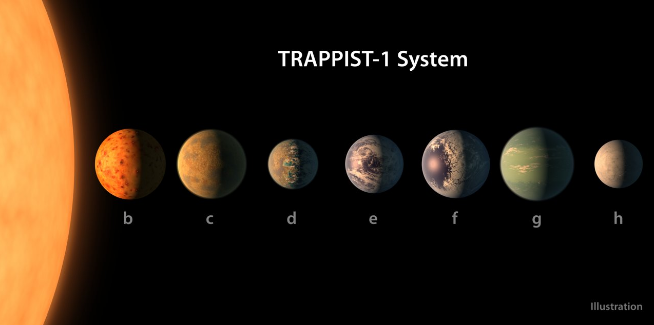

Un système particulièrement intéressant : Trappist 1.

Rappel :

Cela se passe dans notre arrière-cour ! À à peine 40 années-lumière de la Terre

; des astrophysiciens Belges de l’Ulg (Université de Liège) et des collègues du

MIT, ont découvert une étoile peu brillante, froide et de la taille de Jupiter

(baptisée TRAPPIST-1, mais son nom complet est moins poétique : 2MASS

J23062928-0502285) autour de laquelle tournent des exoplanètes, dont certaines

seraient dans la zone que l’on considère comme habitable (eau sous ses trois

formes).

Cette étoile se trouve dans le Verseau (Aquarius en anglais).

Rappelons que le télescope TRAPPIST (non ce n’est pas ici une bière fameuse !!)

dont l’acronyme signifie : TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope,

est un télescope IR automatique de 60cm, de nos amis Belges, situé à La Silla au

Chili, il est automatique et dédié à l’étude des transits exoplanétaires pour

étoiles peu lumineuses. Il est contrôlé par les astronomes à partir de la

Belgique.

Ce genre de transits n’est pas détectable à l’aide des autres télescopes

terrestres ou spatiaux car ils sont plutôt axés sur des étoiles beaucoup plus

grosses et lumineuses. Le télescope Trappist est donc axé sur les petites

étoiles (naines brunes) dont les exoplanètes sont plus faciles à détecter.

Rappelons que les naines brunes (approx 100 masses de Jupiter, ce n’est pas

encore une étoile mais ce n’est plus une planète géante) sont les plus

nombreuses mais pas très lumineuses.

Ces

détections se font bien entendu par la méthode du transit qui a déjà été maintes

fois expliquée ici.

Ces

détections se font bien entendu par la méthode du transit qui a déjà été maintes

fois expliquée ici.

On a d’abord identifié 3 planètes (Trappist 1 b, c et d), qui semblent bien être

de type terrestre.

T 1b a une période de 1,5 jours, donc probablement chaude car si près de son

étoile.

T 1d : on a des doutes sur la période et peu d’infos.

Crédit : NASA/R. Hurt/T. Pyle

Mais la Terre tournant, l’étoile a changé d’hémisphère, on fait donc appel à

Spitzer le télescope spatial IR de la NASA, qui peut l’observer pendant 21

jours.

Et là, surprise, il y a en fait 7 planètes, situées dans un système très

compact.

Si près de leur étoile, elles ont toutes les chances d’être synchrones à cause

des forces de marée puissantes (elles présentent la même face vers l’étoile,

comme la Lune vers la Terre, on dit tidal locked en anglais)

Elles sont toutes en résonance entre elles suivant les rapports : 8 5 3 2 4/3 1

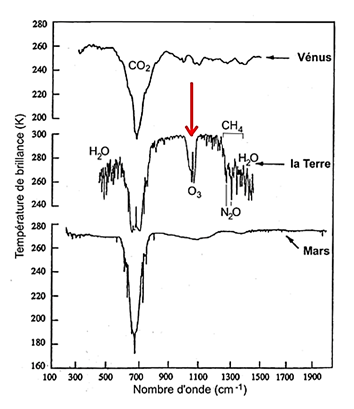

Enfin, on a eu l’idée d’étudier l’atmosphère des exoplanètes.

Mais comment ?

En soustrayant la luminosité durant la seconde éclipse (passage derrière

l’étoile, luminosité de l’étoile seulement) de la luminosité quand la planète

est devant son étoile (luminosité de la planète et de l’étoile), on a été

capable de déterminer la luminosité de la planète. On utilise le spectre en

émission de l’étoile. C’est le transit secondaire.

Et ça marche !

Voir schéma ci-contre.

Crédit : NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI), A. Bello-Arufe (JPL)

Exemples de spectres en émission :

55 Cancri-e.

Que savons nous en fait sur ces exoplanètes suite à toutes ces possibilités de

détection ?

Toutes les combinaisons de ces mesures nous permettent d’approcher les

caractéristiques de ces planètes comme :

·

Les différents paramètres orbitaux par vitesse radiale et transit

·

La taille (diamètre) densité et température de surface par photométrie

·

L’atmosphère et sa température et des nuages éventuel par spectro

Et notre conférencier de terminer son exposé par un chapitre sur :

La formation des systèmes planétaires.

Au cours des siècles on a essayé de comprendre la formation de notre Système

Solaire, et jusqu’en 1995, on avait élaboré cette théorie de sa formation : un

nuage de matière et de gaz s’effondre, forme un disque, les petits éléments

s’accrètent par gravité et donne naissance près du Soleil à des petites planètes

solides (les planétésimaux) et plus loin, au-delà de la ligne des glaces, à des

planètes géantes, plus de matière (notamment de la glace) étant à leur

disposition.

C’est ce que l’on pensait avant la découverte par M Mayor et D Queloz de la

première exoplanète, qui ne semblait pas du tout appartenir à ce genre de

structure. On avait en fait une planète géante, chaude et très très près de son

étoile (période orbitale de 4 jours !). Cette planète était du type que l’on

baptisa « Jupiter chaud ».

On ne comprenait pas.

On a donc été obligé de trouver d’autres théories de formation de tels systèmes

solaires.

On aboutit à une théorie où des planètes formées loin de leur étoile, se

rapprochent d’elle par

effet de migration gravitationnelle.

En fait elles vont spiraler vers l’intérieur, ce mouvement étant dû à des «

vagues » provoquées par la présence d’autres planètes.

Les grosses planètes seraient ainsi poussées vers le centre.

Une telle migration se serait aussi produite dans notre Système Solaire.

Application à notre système solaire :

Voilà un schéma qui résume cette incroyable migration de planètes.

En 1 Jupiter jeune se rapproche du Soleil, puis est repoussé vers sa position actuelle, lors de la résonance (R ) avec Saturne (vers les 800 millions d’années) ;

en 2 Saturne jeune, il se forme après Jupiter et grossit aussi et entraîne

Jupiter avant de se retrouver à sa position actuelle.

Se faisant le nouveau couple en se retirant va créer un tohu bohu monstre au

niveau des astéroïdes qui se baladaient vers les 1,5 UA,

vont se regrouper en ceinture et c'est Mars qui va en faire les frais en n'ayant

pas le temps de grossir comme la Terre.

En 5 et 6 Uranus et Neptune sont repoussés vers l’extérieur du système solaire.

Et pour revenir à nos exoplanètes :

ET LA VIE DANS TOUT CELA ?

Comment repérer la vie ?

Les traceurs de vie.

Il semble que l’ozone soit un bon candidat.

Le JWST devrait nous aider dans cette recherche.

Illustration : DR

POUR ALLER PLUS LOIN :

Les lentilles gravitationnelles :

CR de la conf SAF par D Valls-Gabaud du 13 Janv 2016.

Exoplanètes et lentilles gravitationnelles :

CR de la conférence IAP d’A. Cassan du 1er Dec 2015

Sommes nous seuls dans l'Univers? :

CR de la conférence d'A. Vidal Madjar à Plaisir le 27 Mars 2010.

Exoplanètes Trappist-1 :

CR de la conf IAP par J Leconte du 8 Janv 2019

A secondary atmosphere on the rocky Exoplanet 55 Cancri e

Extrasolar Planet Detected by Gravitational Microlensing

Chaos dans le syst. Solaire :

CR des conf Vega et SAF (Planeto) de B Lelard les 22 et 29 Avr 2014

Chamboulement dans le système solaire

Le grand bombardement tardif (LHB) par

A Morbidelli, CR sur planetastronomy.com

JWST :.Une

atmosphère autour d’une planète rocheuse

Bon ciel à tous

Prochaine conférence SAF. : le mercredi 9 Avril 2025

(CNAM) 19 H

avec

Ruth DURRER

Astrophysicienne Observatoire de Genève

Prix Janssen 2024

sur « ARPENTER

L’UNIVERS »

Réservation comme d’habitude à

partir du 13 Mars 9h00 ou à la SAF directement.

Transmission en direct sur le canal YouTube de la SAF :

https://www.youtube.com/channel/UCD6H5ugytjb0FM9CGLUn0Xw/feautured

Bon ciel à tous !

Jean Pierre

Martin

Abonnez-vous aux astronews

du site en envoyant votre e-mail.